“万能神药”阿司匹林:预防心血管疾病神话已

说起阿司匹林,相信很多人都不陌生。

历史悠久。它诞生于1899年,至今已有120年的历史。

它具有崇高的地位。与青霉素、地西泮一起被认为是医学史上的三大经典杰作。

它的销量惊人。近年来,全球年消费量基本保持在5万吨左右,相当于人类每年服用1500亿粒阿司匹林。

用途广泛,被誉为“神药”。尤其在防治心脑血管疾病方面,能起到很大的作用。

人体的血管壁长期可能会出现血管斑块。当血管壁上的斑块破裂时,人体就会启动凝血机制。血小板会迅速聚集在受损的血管壁上,并在血管壁上形成血栓。

阿司匹林能抑制血小板聚集,从而有效防止血栓形成。

但药是三分毒,即使是阿司匹林这样的“神药”,也避免不了副作用。它有引起胃肠道反应、肝肾损伤和出血的风险。

两大国际权威期刊(《柳叶刀》和《新英格兰医学杂志》)发表重要研究成果称,对于中老年患者和尚未发生心血管疾病的糖尿病患者,使用阿司匹林防止心血管疾病发生,基本上没有任何好处。

这把阿司匹林推到了新闻的最前沿,各大媒体纷纷报道称服用阿司匹林容易导致脑出血和肠出血,是致命的。有媒体甚至声称使用阿司匹林预防心脑血管疾病是错误的。

许多服用阿司匹林的患者每天都惊慌失措。我每天接诊的患者中,有的患者对阿司匹林有明显的抵抗力,有的甚至拒绝服用阿司匹林。

“神药”阿司匹林预防心脑血管疾病的神话真的破灭了吗?

01

要回答这个问题,首先要知道预防心血管疾病的重要性。

超过 75% 的致残和致命心血管疾病是动脉粥样硬化疾病(ASCVD,包括冠心病、缺血性中风和外周动脉疾病)。

如果能有效防控致病因素,延缓或预防动脉粥样硬化病变发展为临床心脑血管疾病,就能减少心脑血管事件,降低致残率和死亡率。

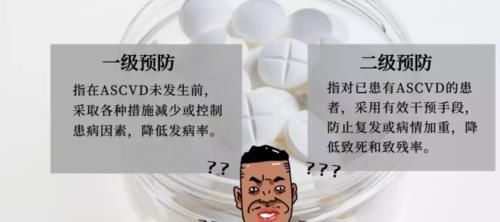

接下来,我们要厘清两个概念:心血管疾病的一级预防和二级预防。

所谓的一级预防也叫一级预防。简单的说,就是尽量不让人们得冠心病等心血管疾病。

而二级预防,简单来说就是防止冠心病患者发生心肌梗塞。如果他们已经经历过心肌梗塞,请避免第二次发生。

就目前而言,阿司匹林是应用最广泛的抗血小板药物,大量临床研究证实了阿司匹林在预防ASCVD中的作用。 [1]

尤其是在ASCVD的二级预防中,阿司匹林的基石是不可动摇的,这在医学界是无可争议的(除非有阿司匹林的禁忌症)。

所以对于已经患有ASCVD的患者来说,如果没有禁忌症,就应该听从医生的建议。不要随意调整剂量或停药,这会增加疾病复发的风险。

特别是阿司匹林对术后心血管支架有很强的抗凝作用,不能随意停药,否则后果严重,甚至危及生命。 [2]

当我负责CCU(冠心病重症监护室)时,我来到了一位中年阿姨。患急性心肌梗塞,因抢救及时,转入普通病房,情况稳定。

管床医生多次叮嘱患者出院后要按时服用阿司匹林,以防血栓再发心肌梗塞。

但是阿姨出院后没有按照医生的处方吃药(原因是服药后胃不舒服),也没有及时跟进。

不到半年,我又发生了心肌梗塞,被送进了医院抢救。虽然保住了性命,但心肌受损严重,寿命缩短,生活质量受到很大影响(正常行走时感到胸闷气喘)。

02

可能有人会问,如果阿司匹林这么重要,为什么会有这么多争议?

其实,阿司匹林的争议都集中在能否用于ASCVD的一级预防。

根据《中国心血管疾病预防指南(2017)》的建议,适合使用阿司匹林(75-100mg/d)进行ASCVD一级预防的人群包括以下人群:[3]

(1) 高危患者,10年ASCVD风险≥10%

在临床实践中,医生根据六个因素来估计 10 年心血管疾病的平均风险:性别、年龄、吸烟、血液胆固醇水平和血压分类。将低风险(10 年风险 <5%)、中风险(10 年风险 5%-10%)和高风险组(10 年风险>10%)分开。

曾经有网友在微博上问我40岁以上的患者是否应该常规服用阿司匹林预防冠心病?

这显然是错误的。当患者没有问题时,服用阿司匹林只是随机用药。

针对低危人群,加强自我监测和ASCVD终生风险评估;